INTELLIGENCE ECONOMIQUE. SÉCURITE ÉCONOMIQUE ET ENTREPRISES STRATÉGIQUES

GUERRE ÉCONOMIQUE : NOUS DEVONS CHANGER DE GRILLE DE LECTURE ! Nicolas MOINET

COWORKING ET GIGAFACTORIES, VERS UNE NOUVELLE UTOPIE ? Sophie BOUTILLIER et Eve ROSS

LES MINES AU SERVICE D’UNE SOUVERAINETÉ DECARBONÉE. Par Didier JULIENNE

REINDUSTRIALISER LA FRANCE : UN PARI IMPOSSIBLE ? LA STRATEGIE.

REINDUSTRIALISER LA FRANCE : UN PARI IMPOSSIBLE ? LA STRATEGIE.

RÉINDUSTRIALISER LA FRANCE : UN PARI IMPOSSIBLE ? Par Laurent IZARD

RÉINDUSTRIALISER LA FRANCE : UN PARI IMPOSSIBLE ? Par Laurent IZARD

« RESPONSABILITE DES ENTREPRISES : QUAND L’HISTOIRE S’ACCELERE… ». PAR SYLVIE MATELLY

BANQUES ET MARCHÉS, UN ENJEU GÉOPOLITIQUE MAJEUR. Par Alain LEMASSON

📌 PREMIERES MESURES DE SOUVERAINETE ECONOMIQUE ET TECHNOLOGIQUE POUR L’EUROPE. UN TOURNANT ?

RENAULT, ENTRE INTERVENTIONNISME DE L’ÉTAT ET DEFICIT STRATEGIQUE. PAR A. LOUVEL

L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE EN ACTION (S). Analyse de cas pratiques par Nicolas MOINET

De la FUSION ALSTOM-SIEMENS à ALSTOM- BOMBARDIER ?

LE DOSSIER STX/FINCANTIERI. L’Etat à la manoeuvre

FUSION ALSTOM-SIEMENS : un déficit stratégique de l’Etat français et de l’U.E...

DOSSIER FINCANTIERI : quel avenir pour l’industrie navale européenne ?

LE PARTENARIAT BOMBARDIER-AIRBUS, reflet d’une compétition acharnée

Le GROUPE PSA, un groupe stratégique

LE CAPITALISME DE PLATEFORME ET LA PRECARISATION DE L’EMPLOI, UNE REALITE REINVENTEE ? Par Sophie BOUTILLIER

Crowdworking et hyperexternalisation

jeudi 18 juin 2020 Sophie BOUTILLIER, (Eve ROSS)

Il n’est jamais simple et (presque) toujours polémique de définir le capitalisme. Tentons une stylisation minimale et (presque) consensuelle : un système économique basé sur la détention d’actifs privés produisant une économie de l’innovation. Au coeur de ce système, l’entrepreneur (notamment défini par J. A. Schumpeter) assume le (les) risque (s). Avec une perspective historique, Sophie Boutillier (1) vous propose d’analyser qui supporte aujourd’hui les risques dans le capitalisme de plateforme (souvent résumé par l’ubérisation). La plasticité du mode de production capitaliste a favorisé l’externalisation des actifs et des aléas. La mondialisation, phénomène d’accélération des dynamiques économiques, sociales…, a produit un arasement des frontières entre le statut salarial, construit au cours des luttes sociales, et les conditions du travail indépendant. Les nouvelles formes de production entrepreneuriales sont des prestations de services, proches du louage d’ouvrages d’autrefois, avec des contrats commerciaux asymétriques.

Qui supporte le risque ? Qui fournit le capital fixe ? Qui dispose de l’information (les data) et qui bénéficie de la rente ? Les réponses que l’on lira dans ce texte, d’une grande clarté analytique... fournissent une légende revisitée de l’entrepreneur. P.L

(1) Économiste - Sociologue, Directrice du master Management de l’innovation. Université du Littoral-Côte d’Opale. Réseau de Recherche sur l’Innovation. Sophie Boutillier est spécialiste de la théorie de l’entrepreneur et de l’économie du travail.

LE CAPITALISME DE PLATEFORME ET LA PRECARISATION DE L’EMPLOI, UNE REALITE REINVENTEE ?

Depuis les années 1980, la création d’entreprises a été appréhendée comme un moyen de contrecarrer l’augmentation du chômage dans les pays industrialisés et en développement, par le biais de politiques publiques appropriées (Darbus, 2008). Dans nombre de pays, développés et en développement, des mesures ont été prises pour faciliter la création d’entreprises, pour aboutir par exemple dans le cas de la France au statut de l’autoentrepreneur (devenu en 2014 celui du micro-entrepreneur [1]), mais qui existe également dans d’autres pays (Levratto, Serverin, 2009 ; Perreira, 2019 ; Srnicek, 2018). Ce statut facilite considérablement la création d’une activité entrepreneuriale, et en ce sens la création de son propre emploi, voire permet de la combiner avec une activité salariée, en complément de revenu. A tel point qu’aujourd’hui, ce nouveau statut est devenu pour nombre de jeunes diplômés (ou non diplômés) le moyen privilégié, pour accéder à l’emploi, remettant en question le statut relativement protégé au regard du droit du travail, de salarié, au profit du travail indépendant (Gomes, 2016, 2018 ; Haber, 2018).

Cette évolution remet fondamentalement en question l’image de l’entrepreneur innovateur telle qu’elle avait été élaborée par Schumpeter (1935) au début du 20e siècle (Boutillier, Uzunidis, 2017). Pourtant que ce soit au début du 20e siècle ou à l’heure actuelle, l’entrepreneuriat a toujours été un phénomène hétérogène qui regroupe une grande variété de situations (Aldrich, 2011) en fonction de l’origine sociale, de l’âge, du genre, du niveau d’étude… des individus : du petit boutiquier à l’entrepreneur de l’industrie pétrolière ou du numérique, tous ne font pas fortune (Casson, Casson, 2013 ; Drancourt, 2002). Ce qui distingue cependant le 20e siècle, des siècles qui l’ont précédé (et en ce sens essentiellement la seconde moitié du 20e siècle), est le développement hégémonique de l’emploi salarié, lequel représente à l’heure actuelle environ 88% de l’emploi en France (Pereira, 2019) par exemple, mais également dans la plupart des pays industrialisés. Cependant, alors que l’emploi salarié a régulièrement augmenté en France entre les 1960 et 2000, depuis le début du 21e siècle, on observe une hausse du travail indépendant.

La société salariale, grâce aux luttes sociales (Castel, 1995) qui se sont développées depuis le début du 20e siècle et intensifiées à la fin de la seconde guerre mondiale, a fait de l’emploi salarié un statut stable et protégé. Cependant, ce statut est remis en question peu à peu suite au développement du processus de ce qu’il est convenu d’appeler depuis quelques années, de l’ubérisation de l’économie (Benavant, 2016 ; Cette, 2017 ; Evans, 2017 ; Hill, 2015 ; Jacquet, Leclercq, 2016 ; Linhart, 2015 ; Veltz, 2017), où les frontières entre salariat et travail indépendant sont de plus en plus floues. Il est à ce titre tout à fait significatif de constater que ce processus porte le nom d’une entreprise, alors que des formes d’organisation du travail qui l’avait précédée avait pris le nom d’un ingénieur (Taylorisme) et d’un entrepreneur (fordisme) qui avaient fait de l’organisation du travail la clé de l’efficacité industrielle. L’entreprise reste fondamentalement à l’initiative des nouvelles formes d’organisation du travail, au début du 20e siècle, comme actuellement.

Ces transformations entrainent un déplacement des frontières de l’entreprise, lesquelles deviennent de plus en plus floues, mais également une transformation du rapport entre salariat et travail indépendant, en favorisant le développement du « travail digital » (Casilli, 2019), du « micro-travail » (Le Ludec et al., 2019) ou du crowdworking (Gomes, 2016). Cette évolution serait le signe d’une nouvelle transformation du capitalisme, voire d’une quatrième révolution industrielle (Schwab, 2017), avec l’émergence du capitalisme de plateforme (Srnicek, 2018), d’un « microcapitalisme » (Oliveau, 2017) ou d’un « postcapitalisme » reposant sur la logique des communs (Bauwens, 2015). Si à l’heure actuelle, le travail de plateforme ne représenterait moins de 1% de l’emploi, sa forte accélération depuis le milieu des années 2010, dessinent très certainement une tendance forte de l’évolution de l’emploi pour les décennies à venir (Amar, Viossat, 2018).

Mais, un regard sur l’histoire montre que les nouvelles formes d’organisation du travail privilégiant la prestation de service sur le salariat, sont très proches du système du louage d’ouvrage qui avait cours avant la généralisation du salariat jusqu’au début du 20e siècle (Didry, 2008 ; Segrestein, 2015). Casilli (2019) évoque à juste titre le développement du « travail tâcheronisé et datafié » qui sert à entrainer des systèmes automatiques, en d’autres termes du travail digital. Alors que depuis le 19e siècle, des philosophes et des économistes avaient imaginé la fin du travail, grâce aux machines qui se substitueraient aux travailleurs, ce début de 21e siècle est paradoxalement marqué par le renforcement de rapports d’exploitation, reposant sur une combinaison inédite entre des formes anciennes et nouvelles de mise au travail.

Notre objectif dans le cadre de cet article est de proposer une grille de lecture des transformations récentes du capitalisme de plateforme (Srnicek, 2016) et sur la place nouvelle qu’il accorde à l’entrepreneuriat, que l’on nomme aussi couramment « ubérisation ». Ceci bien que d’autres entreprises ont développé des modes d’organisation du travail comparable (au premier rang desquelles Amazon). Il s’agit à la fois de revenir sur le projet entrepreneurial des fondateurs de l’entreprise, en nous interrogeant sur les raisons qui ont poussé ces entrepreneurs et bien d’autres à privilégier une relation de type commercial plutôt qu’au contrat de travail pour recruter la main-d’œuvre dont ils ont besoin. Le métier de l’entrepreneur s’en trouve transformé, au moins au regard de l’évolution des rapports sociaux depuis le début du 20e siècle. Celui qui crée et dirige la plateforme n’emploie pas des salariés, mais des prestataires qui sont eux-mêmes des travailleurs indépendants, d’où la disparition de rapport de subordination propre au contrat salarial. Le rapport entre « employeur » et « employé » est ainsi radicalement transformé, car il est remplacé par un contrat commercial entre deux parties soi-disant égales, en l’absence de tous rapports de subordination sur le plan institutionnel. Mais, cette disparition du rapport de subordination qui pourrait être synonyme de liberté se traduit dans nombre de cas par une forte précarité des prestataires de micro-travail qui sont conduits à multiplier les prestations pour vivre (Berg et al., 2018), ceci alors qu’ils sont propriétaires de leur outil de travail, contrairement au salarié.

L’émergence des plateformes numériques a en effet conduit à la réémergence d’une forme de mise au travail qui avait cours avant l’émergence du salariat, le système du louage. Cette nouvelle forme de mise au travail a pris le nom d’ubérisation, au même type que le taylorisme ou le fordisme (Coriat, 1982, 1994). Cette évolution s’inscrit dans la définition de nouvelles trajectoires techno-industrielles des firmes (Nelson, Winter, 1980), en fonction des actifs et des compétences qu’elles ont accumulés, dans un environnement économique incertain qu’elles cherchent à maitriser. Face à l’incertitude, les entreprises cherchent en effet à réduire le poids de leurs actifs matériels (investissements en capital fixe et salaires) pour conquérir de nouveaux marchés et accroitre leurs profits.

Notre réflexion se déroulera en trois temps. Nous commencerons par définir le capitalisme de plateforme, ses origines et caractéristiques. Nous poursuivrons par la description de cette nouvelle forme de mise au travail, le crowdworking, qui relevant sur le plan statutaire du travail indépendant, s’apparente à un rapport d’auto-exploitation. Enfin, nous terminerons pour un essai de comparaison entre le système du louage qui avait cours avant l’avènement du salariat et la situation du crowdworker actuel.

Qu’est-ce que le capitalisme de plateforme ?

La littérature récente sur le capitalisme de plateforme est très riche. (Amar, Viossat, 2018). Si le nombre de publications (ouvrages et articles) est régulier depuis les années 2010, l’année 2018 semble avoir été marquée par une accélération des publications sur ce sujet et une réelle prise de conscience des chercheurs sur les transformations en cours dans le monde du travail et sur leurs conséquences sur le plan social. Cette évolution suscite cependant des attitudes contrastées, entre ceux qui y voient une nouvelle forme de liberté pour le consommateur comme pour le travailleur, et ceux qui au contraire mettent l’accent sur la précarité que représente cette forme de mise au travail, comme on a pu le constater avec la crise du Covid-19 [2]. Ces prestataires de service ne disposent d’aucune assurance sociale ou chômage et s’ils ne travaillent pas, ils ne peuvent prétendre à aucun revenu, et se trouvent par conséquent dans une situation de grande précarité.

En remontant le fil du temps en retraçant l’histoire industrielle récente, au lendemain de la seconde guerre mondiale, nous constatons que c’est le moment où l’entreprise fordiste s’impose comme la forme dominante de l’organisation du travail et de la production, en grande partie dans la foulée de l’effort de guerre pour faire face aux besoins d’armement, effort qui sera relayé par la guerre froide. Pour Galbraith (1968) et Chandler (1977), l’entrepreneur (1942) était alors la figure d’un passé révolu au profit des équipes de spécialistes que Schumpeter avait annoncées. L’avenir appartenait à l’entreprise managériale que Berle et Means (1932) avaient annoncé dès les années 1930. Ces grandes entreprises qui se concentraient dans des secteurs d’activité très intensifs en capital (sidérurgie, automobile, notamment) avaient besoin d’une main-d’œuvre abondante et stable. Dans ses mémoires, Henry Ford (1925) affirme même que le « five dollars a day » a été pour lui sa principale économie. En effet, face au turn-over important auquel il était confronté suite à l’installation des chaines de montage, il risquait de perdre énormément d’argent s’il ne pouvait s’assurait d’une main-d’œuvre stable et abondante. C’est en ce sens que les salariés des grandes entreprises dans les pays industrialisés ont pu obtenir une nette amélioration de leurs conditions de vie et de travail (Castel, 1995). Mais, dès les années 1970, le secteur industriel est confronté à une crise de rentabilité (Dockès, 2020). Il est en quête de nouvelles opportunités d’investissement qu’il va trouver dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication qui vont avoir des conséquences majeures tant sur le contenu que de l’organisation de la production (Srnicek, 2018)

Dans les années 1960-1970, des transformations se profilent qui vont avoir un impact important à la fois sur l’entreprise en tant que telle et sur son organisation interne. Dans les laboratoires américains, l’émergence des mackerspaces puis de fablabs inaugurent, grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, une nouvelle forme d’organisation du travail, basée sur des relations horizontales, privilégiant la coopération, l’échange et une organisation plus horizontale du travail (fablabs, mackerspaces, espaces de coworking…) (Berrebi et al., 2018). Ceci alors que la création d’entreprises apparait comme un moyen d’échapper à l’autoritarisme de la grande entreprise. Le modèle du taylorisme et du fordisme sur lequel repose la grande entreprise, basé sur une division stricte du travail, entre ceux qui travaillent et ceux qui pensent, commence à donner quelques signes de faiblesse dès la fin des années 1960. Les progrès réalisés en matière de technologies de l’information et de la communication ont largement contribué à le transformer, du fait notamment de l’introduction d’ordinateurs et de robots de toutes sortes dans les entreprises dès la fin des années 1970 (Coriat, 1982, 1994). A partir des années 1980-1990, les entreprises vont privilégier une forme d’organisation en réseaux (Castells, 1998) permettant d’externaliser un ensemble d’activités réduisant ainsi leurs immobilisations en capital fixe, mais aussi pour capter des innovations développées par d’autres entreprises (généralement de petite taille) ou des centres de recherche (Chesbrough, 2006).

Il faut cependant écarter l’idée d’une évolution linéaire de l’organisation de la production, de la concentration vers une forme plus décentralisée, car en permanence des configurations nouvelles se redessinent (des entreprises sont créées, se développent puis disparaissent), mais ce sont toujours de grandes entreprises qui orchestrent ces transformations, via la détention du capital et de connaissances de haut niveau.

Pour résumer, le succès du capitalisme de plateforme serait le résultat de quatre événements majeurs (Amar, Viossat, 2018 ; Oliveau, 2017 ; Srnicek, 2018) : 1/ l’arrivée à maturité des nouvelles technologies de l’information et de la communication, et plus récemment, la diffusion des smartphones et de l’internet à haut débit, 2/ la facilité d’utilisation pour le consommateur qui peut très facilement passer commande et être livré. Dans un contexte de baisse des salaires et des revenus le consommateur est plus que jamais en quête de produits bon marché, tout en recherchant de nouvelles sources de revenus (en louant par exemple une chambre ou un appartement) 3/ les entreprises qui exploitent ces plateformes sont des multinationales qui couvrent d’emblée le marché mondial et peuvent satisfaire une demande très importante, réalisant ainsi des économies d’échelle gigantesque et 4/ les travailleurs (généralement confortés au chômage) qui sont attirés par ce qu’ils identifient dans un premier temps comme de multiples avantages (flexibilité des horaires, variété des tâches, perspectives professionnelles, possibilité d’être son propre patron ou intérêt d’accroitre ses revenus). Pourtant une majorité de ces travailleurs des plateformes seraient plutôt en quête d’un emploi salarié. Ce qui semble difficile dans un contexte de chômage structurel (Prassl, 2017).

Dans un ouvrage qui a bénéficié à juste titre d’une couverture médiatique très importante, Casilli (2019) distingue trois types de plateforme en fonction du type de service dédié : 1/ services à la demande (Uber, Foodora), 2/ micro-travail (Amazon Mechanial Turk ou UHRS [3] ) et 3/ sociales (Facebook). Dans ce cadre de cet article, notre attention se focalise sur le deuxième type de plateforme, celles de micro-travail, qui participent depuis quelques années à réorganiser le marché du travail.

Le vocable de plateforme qui a désigné jusque récemment un lieu concret, désigne à l’heure actuelle un espace virtuel. Le Larousse [4] en donne la définition concrète suivante : surface plane horizontale en générale surélevée et soutenue par de la maçonnerie. A l’heure actuelle, une plateforme est devenue un espace dématérialisé, numérique. Le terme de « plateforme » apparait dans le sens que nous lui donnons actuellement depuis les années 1990 pour désigner des infrastructures génériques pouvant remplir une grande variété de fonctions (platform thinking ou platform design) comme de rendre plus efficace la production simultanée d’une gamme de produits (Beuscart, Flichy, 2018). Le Conseil National du Numérique définit la plateforme en ligne comme suit : « Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur 1/ le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposé ou mis en ligne par des tiers, 2/ ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange et du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. » [5]

Alors que le développement des plateformes numériques sont apparues dans un premier temps comme le produit d’une économie du partage et de la consommation collaborative, progressivement l’exploitation du travail des plateformes a été dénoncée, comme une nouvelle forme de capitalisme (Beer, 2009 ; Flichy, 2017 ; Srnicek, 2018).

Quelle est donc cette nouvelle forme de capitalisme ? De multiplies auteurs se sont intéressés à cette évolution. Certains se sont limités à une espèce de constat en mettant en avant tous les avantages que l’on pouvait en tirer, que ce soit en tant que consommateur ou travailleur (Oliveau, 2017). Mais, d’autres ont cherché à remonter le fil du temps. C’est le cas notamment de Srnicek (2018) qui explique comment le capitalisme en est arrivé là. Il analyse, à juste titre, la période de forte croissance de l’après-guerre comme une période d’exception dans l’histoire du capitalisme, que ce soit au regard de la réduction des inégalités sociales, de la croissance de la productivité. Cette période exceptionnelle s’étiole dès les années 1970. Les entreprises se sont alors mises en quête de solution : « quand il est frappé par une crise, le capitalisme tend à se restructurer. On voit alors émerger de nouvelles technologies, de nouvelles formes d’organisation, de nouveaux modes d’exploitation, de nouveaux types d’emploi ou de nouveaux marchés pour que l’accumulation du capital puisse se poursuivre » (Srnicek, 2018, 41). Les progrès réalisés dans les technologies numériques, en premier lieu avec la commercialisation d’internet, vont contribuer à créer de nouvelles opportunités d’investissement, à la fois pour moderniser les installations existantes (il cite l’exemple emblématique de Nike) et pour développer de nouvelles activités avec notamment le développement du commerce électronique.

Le capitalisme de plateforme est un capitalisme qui ne réunit que des entreprises, avec d’un côté celles qui sont propriétaires, gèrent et exploitent les plateformes numériques et de l’autre les travailleurs indépendants qui sont propriétaires de leur outil de travail (par exemple un véhicule, d’un iphone) et qui concluent avec les premières des contrats commerciaux. Si Penrose (1959) considérait que l’entreprise était consubstantielle du capitalisme, et qu’un capitalisme sans entreprises était inimaginable, le salarié est en passe de devenir une espèce en voie de disparition.

Vers une nouvelle forme de mise au travail, le crowdworking

La multiplication du nombre de plateformes numériques (en matière de mobilité, transport de colis, livraison de repas, petits services de diverses natures, qualifiés ou non qualifiés….) depuis le début des années 2000 s’est en effet appuyée et a en même temps favorisé le développement d’une nouvelle forme de mise au travail, combinant à la fois le rapport de subordination propre au rapport salarial et la prise de risque propre à l’entrepreneuriat, puisque la « plateforme mobilise le travail d’autrui sous des formes non salariées, tout en mettant à distance la fonction de coordination du travail qui incombe traditionnellement à l’entreprise (Abdelnour, Méda, 2019, 8). De nombreux chercheurs s’interrogent à juste titre sur la nature de cette forme d’organisation du travail, d’un « capitalisme de plateforme » (Srnicek, 2016) qui s’appuie très largement sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication, au même titre que le taylorisme et le fordisme reposaient sur l’organisation scientifique du travail (décomposition des gestes de l’ouvrier) et de la chaine de montage. Mais, qui participe aussi au développement d’un nouveau rapport d’exploitation, voire d’auto-exploitation (Gomes, 2016, 2018).

Le capitalisme du début du 21e siècle s’est recentré sur l’extraction et la valorisation d’une nouvelle source de matières premières, les données. Ainsi, « tout comme le pétrole, les données sont une matière que l’on peut extraire, raffiner et utiliser d’une multitude de manière. Et plus on dispose de données, plus on peut en faire des usages variés » (Srnicek, 2018, 45). Mais, l’une des difficultés majeures est que les anciens modèles d’entreprise n’ont pas été conçus pour extraire et utiliser des données. Cela a conduit à l’apparition de la plateforme qui est une infrastructure numérique permettant à deux ou plusieurs groupes d’interagir. Ce sont donc des intermédiaires. Srnicek (2018) qualifie les plateformes comme Uber et Airbnb comme des plateformes allégées. Ce sont des entreprises qui se spécialisent dans des services (nettoyage, médecine à domicile, livraisons diverses, etc.) en reliant usagers, clients et travailleurs. Ce sont des plateformes allégées parce qu’elles ne possèdent aucun actif. Uber ne possède aucun véhicule et Airbnb aucune chambre ou appartement. Mais, elles possèdent la plateforme de logiciels et d’analyse des données : « les plateformes allégées fonctionnent selon un modèle d’hyperexternalisation, dans lequel les travailleurs, le capital fixe, les coûts d’entretien et la formation sont tous confiés à des sous-traitants. Ne reste que le minimum nécessaire à l’extraction – le contrôle de la plateforme, qui permet de percevoir une rente de monopole » (Srnicek, 2018, 81). La main-d’œuvre est ainsi externalisée. Ces travailleurs ne bénéficient plus du statut de salariés, mais d’entrepreneur ou de travailleur indépendant. Ce qui autorise des économies considérables en matière d’emploi, outre les salaires, ce sont aussi tous les coûts sociaux liés à l’emploi qui ne sont plus à la charge des entreprises considérées comme les congés, les arrêts maladies ou le chômage. Ces travailleurs indépendants sont rétribués à la tâche et sont contrôlés grâce à des systèmes fondés sur des indices de réputation.

Dans les années 1970, les grandes entreprises avaient déjà entrepris d’externaliser une grande partie de leurs activités de production pour réduire le coût du travail, notamment en délocalisation des unités de production dans les pays en développement (Klein, 2001). Il s’agit à présent d’un phénomène d’hyperexternalisation, via les plateformes numériques (Srnicek, 2018). Dans ces conditions, les entreprises n’ont plus à investir dans les pays réputés à bas salaire, et peuvent exploiter directement la main-d’œuvre locale par le biais d’un contrat commercial, une rémunération en ligne et d’une plateforme numérique. Il existe à l’heure actuelle un grand nombre de plateformes numériques, qui sont spécialisées dans la mise en relation entre demandeurs et offreurs d’une grande variété de services : Amazon Mechanical Turck [6] , Microworkers [7] , Clickworkers [8] , Clixsense [9] , Wirk [10] , Ferpection [11] ou Appen [12] (Leludec et aL, 2019). Leur nom est en lui-même assez significatif, sans parler de Microworkers ou de Clickworkers, Amazon Mechanical Turck est assez parlant puisque ce nom fait référence à un automate soi-disant aussi performant qu’un joueur d’échecs humain au 17e siècle, mais un être humain se cachait et effectuait les gestes qui étaient soi-disant effectués par l’automate (Casilli, 2019). En d’autres mots, l’être humain est toujours derrière la machine d’une façon ou d’une autre.

Cette forme d’organisation du travail est aussi nommée crowdworking en référence au crowdsourcing qui vise à obtenir les services nécessaires au développement d’une activité, les idées ou le contenu même d’un service, en sollicitant des contributions d’un grand nombre de personnes. Le crowdworking est une catégorie particulière de crowdsourcing. Il concerne les échanges marchands ayant pour objet la force de travail (Gomes, 2018). A partir de la plateforme numérique, ce sont des milliers de tâcherons « datifiés » qui se vendent pour des durées variables (heures, jours, semaines…) en fonction de la demande.

Un retour sur l’histoire, du système du louage

Cependant en dépit des supports numériques qui sont utilisés à l’heure actuelle, cette forme d’organisation du travail n’est pas nouvelle. Il s’agit d’un retour à une forme d’organisation du travail qui existait avant la généralisation du salariat et des avantages sociaux qui ont été chèrement acquis depuis le début du 20e siècle dans les pays industriels (Castel, 1995), le système du louage d’ouvrage.

Le système du louage d’ouvrage était relativement complexe. Le louage d’ouvrage ou d’industrie est défini dans le Code civil de 1801 (article 1709) comme « un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ». On distinguait le louage des gens de travail qui s’engageaient au service de quelqu’un (dans ce cas on distinguait les travailleurs payés à la journée et ceux payés à la tâche), le louage des voituriers par terre et par mer, pour le trafic des personnes et des marchandises et le louage des entrepreneurs d’ouvrage suite à un contrat ou un devis (Dechabrol-Chaméan, 1833). Il s’agissait d’un contrat entre égaux, chacun tirant profit du rapport contractuel. Le travail était alors assimilable à une chose. La relation de travail relevait du contrat et de la liberté contractuelle (Lefebvre, 2009).

Au Moyen Age (Fossier, 2000), il existait ainsi des marchés d’hommes, parfois spécialisés dans un métier donné. Les demandeurs d’emploi se présentaient avec leurs outils, les vivres d’un jour et les futurs maitres faisaient leur choix en discutant temps de travail et rémunération. Un salarié dont les maitres étaient satisfaits pouvait ainsi être réembauché à plusieurs reprises, au même titre que les commentaires que les usagers laissent sur le site d’Uber à la fin de la prestation. Par ailleurs, avant la création des grandes fabriques, le travail à domicile fournissait aux artisans ou aux agriculteurs un revenu ou complément de revenu. Ils travaillaient avec leur propre outil de travail (généralement un métier à tisser, puisque ce système était très développé dans l’industrie textile) en transformaient la matière première que leur fournissait le marchand qui revendait ensuite la production. Le travailleur restait maitre de son temps et de son outil de travail. Il s’était généralement entendu auparavant avec le marchand sur le montant de sa rémunération (Braudel, 1979). Il va de soi qu’il ne bénéficiait d’aucun avantage social puisqu’ils n’existaient pas.

Ces formes d’organisation du travail, le louage et le travail à domicile qui en est l’un des dérivées, présentent un certain nombre de points communs avec le micro-travail ou le crowdworking, quel que soit le nom de l’on lui donne, qui se développe depuis le début du 21e siècle. Si le mot d’ordre pouvait être dès les années 1980, « tous entrepreneurs », la légende de l’entrepreneur (Boutillier, Uzunidis, 1999) est largement source de déconvenue.

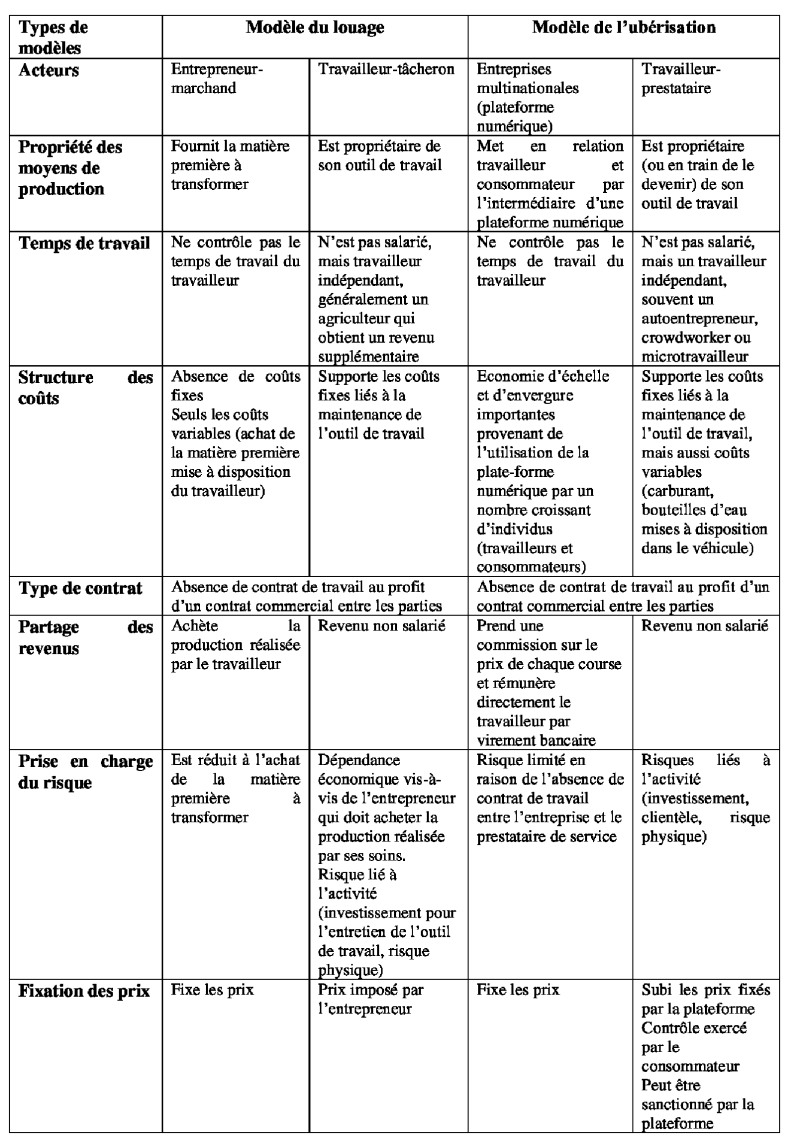

Le tableau ci-dessous est un essai de comparaison entre le système du louage et le micro-travail qui s’est développé depuis le début du 21e siècle dans le cadre du capitalisme de plateforme. L’histoire ne se répète pas, les techniques du 21e siècle ne sont pas celles du 18e ou du 19e siècles, mais certaines résurgences sont troublantes. Le tâcheron du 19e siècle travaillait pour le marchand. Le crowdworker du 21e siècle travaille pour les actionnaires des plateformes numériques. Ils sont tous deux propriétaires de leur outil de travail et vend leurs prestations moyennant un contrat commercial.

Références bibliographiques

Abdelnour S., Bernard S., (2019), Communauté professionnelle et destin commun. Les ressorts contrastés de la mobilisation des chauffeurs de VTC, Terrains & Travaux, 34, 94-114.

Abdelnour S., Méda D., (2019), Les nouveaux travailleurs des applis, PUF.

Aldrich H., (2011), An evolutionary approach to entrepreneurship, Edward Elgar.

Amar N., Viossat L. C., (2018), L’impact des plateformes collaboratives sur l’emploi et la protection sociale, Revue Française des Affaires sociales, 2, 68-81.

Benavant C., (2016), Plateformes : sites collaboratifs, FYP.

Bauwens M. (2015), Sauver le monde. Vers une société post-capitaliste, Les liens qui libèrent.

Beer D., (2009), Power through the algorithm ? Participatory web cultures and the technological unconscious, New Media and Society, 11 (6), 985-1002.

Berrebi-Hoffmann, I., Bureau, M.-C., Lallement, M., 2018, Makers. Enquête sur les laboratoires du changement social, Seuil.

Beuscart J.-S., Flichy P., (2018), Plateformes numériques, Réseaux, 212, 9-22.

Berg J., Furrer M., Harman E., Rani U., Silerman S., (2018), Les plateformes de travail numérique et l’avenir du travail. Pour un travail décent dans le monde en ligne, Bureau International du travail.

Boutillier S., Uzunidis D., (2017), L’entrepreneur, ISTE Edition.

Boutillier S., Uzunidis D., (1999), La légende de l’entrepreneur, Syros.

Braudel F., (1979), Civilisation matérielle, économie et capitalisme, A. Colin.

Coriat B., (1982), L’atelier et le chronomètre. Essai sur le taylorisme et la production de masse, Editions Christian Bourgois.

Coriat B., (1994), L’atelier et le robot, Editions Christian Bourgois.

Castells, (1998), La société en réseaux, Tome 1, Fayard.

Casilli A., (2019), En attendant les robots, Seuil.

Casson M., Casson C., (2013), The entrepreneur in history. From Medieval Merchant to Modern Business Leader, Palgram McMillan.

Castel R., (1995), La question sociale, Fayard.

Cette G., (2017), Travailler au 21e siècle. L’ubérisation de l’économie, Odile Jacob.

Chandler A., (1977), La main visible des managers, Economica.

Chesbrough H., (2006), Open innovation : the new imperative for creating and profiting from technology, First Trade Paper Edition.

Darbus F., (2008), L’accompagnement à la création d’entreprise. Auto-emploi et la recomposition de la condition salariale, Actes de la recherche en sciences sociales, 175, 18-33.

Dechabrol-Chaméan M. E., (1833), Dictionnaire de législation usuelle, tome 2, Paris.

Didry C., (2008), Droit, démocratie et liberté au travail dans le système français de relations professionnelles, Terrains & Travaux, 14, 127-148.

Didry C., (2014), Subordination et entrepreneuriat, dans Chauvin P.-M., Grossetti M., Zalio P.-P, dir, Dictionnaire sociologique de l’entrepreneuriat, SciencesPo Les presses, 522-536.

Dockès P., (2020), Le capitalisme et ses rythmes, Classiques Garnier.

Drancourt M., (2002), Leçons d’histoire sur l’entreprise de l’Antiquité à nos jours, PUF (deuxième édition).

Evans D., (2017), De précieux intermédiaires. Comment Blablacar, Facebook et Uber créent de la valeur, Odile Jacob.

Flichy P., (2017), Les nouvelles frontières du travail à l’ère numérique, Seuil.

Ford H., (1925), Ma vie, mon œuvre, Payot. Edition originale 1922.

Fossier R., (2000), Le travail au Moyen Age, Hachette.

Galbraith J. K. (1968), Le nouvel Etat industriel, Gallimard.

Gomes B. (2018), La plateforme numérique comme nouveau mode d’exploitation de la force de travail, Actuel Marx, 63, 86-96.

Gomes B., (2016), Le crowdworking. Essai sur la qualification du travail par l’intermédiation numérique, Revue du Droit du Travail, 7-8, 467-475.

Haber S. (2018), Actualité et transformation du concept d’exploitation. L’exemple du travail numérique, Actuel Marx, 63, 70-98.

Hill S., (2015), Raw Deal : How the « Uber Economy » and Run away Capitalism Are Screwing American Workers, St Martin Press.

Jacquet D., Leclercq G., (2016), Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien ?, Dunod.

Klein N., (2001), No logo, Actes Sud ;

Le Ludec C., Tubaro P., Casilli A., (2019), Combien de personnes microtravaillent en France ? estimer l’ampleur d’une nouvelle forme de travail, Working paper, 19-SES-02, Fevrier.

Lefebvre P., (2009), Subordination et « révolutions » du travail et du droit du travail (1776-2010), Entreprise et histoire, 57, 45-78.

Linhart D., (2015), La comédie humaine du travail, Erès.

Nelson R., Winter S, (1982), An Evolutionary History of Economic Change, The Harvard University Press.

Oliveau F.X., 2017, Microcapitalisme. Vers un nouveau pacte social, PUF.

Penrose E., (1959), The theory of the growth of the firm, Oxford University Press, édition 2009.

Pereira B., 2019, Microentrepreneurs : entre indépendance et subordination, Entreprendre & Innover, 40, 45-54.

Prassl. J., (2017), Humans as a service. The promise and perils of work in the gig economy, Oxford University Press.

Schumpeter J., (1935), Théorie de l’évolution économique, Payot, édition originale 1911.

Schwab K., (2017), La quatrième révolution industrielle, Dunod.

Segrestin B., (2015), Subordonner le travail ou l’ordonner à un futur commun ? Pour de nouveaux contrats d’engagement dans l’entreprise, Revue Française de Socio-économie, 2, hors-série, 73-88.

Srnick N., (2016), Platform capitalism, Polity Press.

Veltz P., (2017), La société hyper-industrielle – Le capitalism productif, Seuil.

Mots-clés

compétitivitéConditions de travail

économie et histoire

Industrie

mondialisation

Questions de « sens »

Europe

Etats-Unis

Notes

[2] https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/0602981802692-coronavirus-des-start-up-plus-agiles-que-jamais-336166.php

[3] UHRS : Universal Human relevance Systems.

INTELLIGENCE ECONOMIQUE. SÉCURITE ÉCONOMIQUE ET ENTREPRISES STRATÉGIQUES

GUERRE ÉCONOMIQUE : NOUS DEVONS CHANGER DE GRILLE DE LECTURE ! Nicolas MOINET

COWORKING ET GIGAFACTORIES, VERS UNE NOUVELLE UTOPIE ? Sophie BOUTILLIER et Eve ROSS

LES MINES AU SERVICE D’UNE SOUVERAINETÉ DECARBONÉE. Par Didier JULIENNE

REINDUSTRIALISER LA FRANCE : UN PARI IMPOSSIBLE ? LA STRATEGIE.

REINDUSTRIALISER LA FRANCE : UN PARI IMPOSSIBLE ? LA STRATEGIE.

RÉINDUSTRIALISER LA FRANCE : UN PARI IMPOSSIBLE ? Par Laurent IZARD

RÉINDUSTRIALISER LA FRANCE : UN PARI IMPOSSIBLE ? Par Laurent IZARD

« RESPONSABILITE DES ENTREPRISES : QUAND L’HISTOIRE S’ACCELERE… ». PAR SYLVIE MATELLY

BANQUES ET MARCHÉS, UN ENJEU GÉOPOLITIQUE MAJEUR. Par Alain LEMASSON

📌 PREMIERES MESURES DE SOUVERAINETE ECONOMIQUE ET TECHNOLOGIQUE POUR L’EUROPE. UN TOURNANT ?

RENAULT, ENTRE INTERVENTIONNISME DE L’ÉTAT ET DEFICIT STRATEGIQUE. PAR A. LOUVEL

L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE EN ACTION (S). Analyse de cas pratiques par Nicolas MOINET

De la FUSION ALSTOM-SIEMENS à ALSTOM- BOMBARDIER ?

LE DOSSIER STX/FINCANTIERI. L’Etat à la manoeuvre

FUSION ALSTOM-SIEMENS : un déficit stratégique de l’Etat français et de l’U.E...

DOSSIER FINCANTIERI : quel avenir pour l’industrie navale européenne ?

LE PARTENARIAT BOMBARDIER-AIRBUS, reflet d’une compétition acharnée

Le GROUPE PSA, un groupe stratégique

GEOPOWEB, LIRE LE MONDE EN TROIS DIMENSIONS (Géopolitique, Géoéconomie, Philosophie politique). Mondialisation « à front renversé » : politiques d’endiguement, lois extraterritoriales, guerres hybrides, sécurité stratégique...

GEOPOWEB, LIRE LE MONDE EN TROIS DIMENSIONS (Géopolitique, Géoéconomie, Philosophie politique). Mondialisation « à front renversé » : politiques d’endiguement, lois extraterritoriales, guerres hybrides, sécurité stratégique... LA BATAILLE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES NE FAIT QUE COMMENCER. Par Stéphane LAUER

LA BATAILLE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES NE FAIT QUE COMMENCER. Par Stéphane LAUER