HISTOIRE D’UNE RÉSILIENCE. Recension : Japon, l’envol vers la modernité, ouvrage de P.A. Donnet

LA RUSSIE A-T-ELLE LES MOYENS DE VAINCRE EN 2024 ? Michel FOUQUIN

JACQUES DELORS, L’EUROPEEN. Par Jean-Marc SIROËN

LE GEOINT MARITIME, NOUVEL ENJEU DE CONNAISSANCE ET DE PUISSANCE. Philippe BOULANGER

INTERDÉPENDANCE ASYMÉTRIQUE ET GEOECONOMICS. Risque géopolitique et politique des sanctions

VERS DES ÉCHANGES D’ÉNERGIE « ENTRE AMIS » ? Anna CRETI et Patrice GEOFFRON

LA FIN DE LA SECONDE MONDIALISATION LIBÉRALE ? Michel FOUQUIN

DE LA FRAGMENTATION À L’INSTALLATION D’UN « DÉSORDRE » MONDIAL (I)

DE LA FRAGMENTATION À L’INSTALLATION D’UN « DÉSORDRE » MONDIAL (II)

DÉMOCRATIE et MONDE GLOBALISÉ. À propos de la « Grande Expérience » de Yascha Mounk

ART ET DÉNONCIATION POLITIQUE : LE CAS DE LA RDA. Elisa GOUDIN-STEINMANN

ET SI LE RETOUR DE L’INFLATION ÉTAIT UN ÉVÈNEMENT GÉOPOLITIQUE ? Sylvie MATELLY

LES NEUTRES OPPORTUNISTES ONT EMERGÉ. Thomas Flichy de la Neuville

LE GROUPE DE BLOOMSBURY ET LA GUERRE. CONVICTIONS ET CONTRADICTIONS. Par Jean-Marc SIROËN

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, AVENIR DE L’INDUSTRIE ? Par Nadine LEVRATTO

UKRAINE. « IL FAUDRAIT PROCÉDER À UNE REFONTE DES TRAITÉS QUI RÉGULENT LA SÉCURITE EUROPÉENNE »

NE PAS SE SOUMETTRE À L’HISTOIRE. IMPRESSIONS DE « DÉJA VU »

NE PAS SE SOUMETTRE À L’HISTOIRE. IMPRESSIONS DE « DÉJA VU »

LA MONDIALISATION A ENGENDRÉ UNE CONFLICTUALITÉ PERMANENTE. Par Raphaël CHAUVANCY

LA MONDIALISATION A ENGENDRÉ UNE CONFLICTUALITÉ PERMANENTE. Par Raphaël CHAUVANCY

ÉTHIQUE NUMERIQUE ET POSTMODERNITÉ. Par Michel MAFFESOLI

UNE MONDIALISATION À FRONT RENVERSÉ

LES DESSOUS GÉOPOLITIQUES DU MANAGEMENT. Par Baptiste RAPPIN

LE COVID-19 S’ENGAGE DANS LA GUERRE MONDIALE DES VALEURS. Par J.P. Betbeze

LE MULTILATERALISME EN QUESTION. Par Philippe MOCELLIN

« LE VRAI COUPABLE, C’EST NOUS » !

VIVE L’INCOMMUNICATION. Par Dominique WOLTON

LES SENTIERS DE LA GUERRE ECONOMIQUE. Par NICOLAS MOINET

LE RETOUR DES NATIONS... ET DE L’EUROPE ?

LES FUTURS POSSIBLES DE LA COOPERATION FRANCO-ALLEMANDE. Claire DEMESMAY

GEOPOLITIQUE DE LA PROTECTION SOCIALE. Julien DAMON

L’ACTUALITE DE KARL POLANYI. Par Nadjib ABDELKADER

« LE MONDE D’AUJOURD’HUI ET LE MONDE D’APRES ». Extraits de JEAN FOURASTIE

VERS UNE CONCEPTION RENOUVELÉE DU BIEN COMMUN. Par F. FLAHAULT

« POUR TIRER LES LEÇONS DE LA CRISE, IL NOUS FAUT PRODUIRE MOINS ET MIEUX ». Par Th. SCHAUDER

AVEUGLEMENTS STRATEGIQUES et RESILIENCE

LE CAPITALISME et ses RYTHMES, QUATRE SIECLES EN PERSPECTIVE. Par Pierre Dockès

NATION et REPUBLIQUE, ALLERS-RETOURS. Par Gil DELANNOI

L’INDIVIDU MONDIALISE. Du local au global

LE DEFI DE L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE par N. Moinet

De la MONDIALISATION « heureuse » à la MONDIALISATION « chute des masques »

Lectures GEOPOLITIQUES et GEOECONOMIQUES

QUAND le SUD REINVENTE le MONDE. Par Bertrand BADIE

L’ETAT-NATION N’EST NI UN BIEN NI UN MAL EN SOI". Par Gil Delannoi

LA MONDIALISATION et LA SOUVERAINETE sont-elles CONTRADICTOIRES ?

SOLIDARITE STRATEGIQUE et POLITIQUES D’ETAT. Par C. Harbulot et D. Julienne

La gouvernance mondiale existe déjà… UN DIALOGUE CRITIQUE AVEC B. BADIE

LA LITTERATURE FAIT-ELLE DE LA GEOPOLITIQUE ?

PENSER LA GUERRE AVEC CLAUSEWITZ ?

L’expression GUERRE ECONOMIQUE est-elle satisfaisante ?

LA GEOPOLITIQUE et ses DERIVES

A propos d´un billet de Thomas Piketty

Conférence de Bertrand Badie : Les embarras de la puissance (9 février 2014)

« ENTRE IGNORANCE ORGANISÉE ET RÉSILIENCE, LA GESTION DE LA CATASTROPHE NUCLÉAIRE DE FUKUSHIMA PAR LA RESPONSABILISATION DES VICTIMES ». Alexandre VAUVEL

mercredi 9 mars 2022 Alexandre VAUVEL

Le 11 mars 2022 : un terrible anniversaire, celui de la catastrophe de Fukushima de 2011, à la suite d’un violent tsunami. La centrale nucléaire de Fukushima est fortement endommagée et la décision est prise d’arrêter toutes les autres du pays par sécurité, dont celle d’Onagawa. En novembre 2020, l’autorisation est donnée pour son redémarrage, dans un pays pour lequel, le rapport à l’atome est tout particulier. Le Japon, unique territoire touché par l’arme nucléaire, était devenu en 2010, le 3ème plus grand parc nucléaire mondial avant de connaître une catastrophe majeure.

Il faut lire ce brillant article d’Alexandre Vauvel (1) qui ne se contente pas de rappeler les faits mais analyse en profondeur les éléments de l’ignorance du retour, « produit d’une construction sociale ». Les victimes du désastre de 2011 subissent aujourd’hui encore de nombreuses violences structurelles de la part de différents acteurs et institutions, notamment à travers la manipulation des discours, la construction d’une « ignorance organisée » et une rhétorique autour de la « résilience » des victimes. Une analyse troublante mais salutaire.

(1) Alexandre (étudiant en 5ème année à Sciences Po Lyon) est en double diplôme avec l’ENS de Lyon (Master « Asie Orientale Contemporaine »). Il est lauréat du Prix du Mémoire 2021 décerné par Sciences Po Lyon (« Dix ans de reconstruction du Tôhoku après la triple catastrophe du 11 mars 2011, approche géopolitique et sociologique d’un désastre inédit »

Fig. 1 : Carte du Japon (Source : image Wikipédia libre de droits)

« ENTRE IGNORANCE ORGANISÉE ET RÉSILIENCE, LA GESTION DE LA CATASTROPHE NUCLÉAIRE DE FUKUSHIMA PAR LA RESPONSABILISATION DES VICTIMES »

En novembre 2020, les réacteurs de la centrale d’Onagawa, dans la préfecture du Miyagi, sévèrement touchés par le tsunami du 11 mars 2011, ont obtenu la permission de redémarrer. Il s’agit du 10ème réacteur en voie de réouverture depuis la désactivation de toutes les centrales après l’accident nucléaire de Fukushima Daiichi [1]. Celle-ci témoigne de la volonté des autorités japonaises de relancer l’activité nucléaire. Cette décision paraît très surprenante, compte tenu de l’ampleur des dégâts causés par la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi. Bien que leur nature soit très différente, l’événement n’est d’ailleurs pas sans rappeler les deux bombes atomiques d’Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945, qui ont causé 200 000 morts.

Le rapport du Japon avec l’atome est tout particulier : du statut d’unique pays touché par l’arme nucléaire, le pays a fini par être doté du 3ème plus grand parc nucléaire mondial en 2010, avant d’être touché par une catastrophe majeure. L’accident nucléaire de Fukushima Daiichi a entraîné des conséquences dramatiques dans de très nombreux domaines : sanitaires, environnementaux, sociaux, scientifiques, politiques… Et pourtant, malgré une vive opposition de la part de la population, le gouvernement a décidé de poursuivre dans la voie de l’énergie atomique et de relancer les centrales qui avaient été arrêtées après l’accident.

Malgré une volonté affichée de la part du gouvernement de montrer une région reconstruite et un accident nucléaire maîtrisé, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques de 2020 dits « Jeux de la reconstruction » (復興五輪 fukkô gorin) [2], la réalité est toute autre. Le démantèlement de Fukushima Daiichi et la décontamination des zones évacuées représentent une tâche colossale, non seulement loin d’être achevée, mais dont on peine même encore à trouver des solutions et des procédés pour l’accomplir. Enfin, il faut noter la question épineuse du statut des évacués et de leur retour. Aujourd’hui, 40 000 personnes sont toujours considérées officiellement comme « évacuées » . À ceci s’ajoutent les personnes originaires de zones réouvertes depuis peu à qui les aides ont été coupées et de fait plus comptabilisées officiellement comme « évacuées » [3], mais dont le taux de radioactivité de leur ville d’origine pose tant question qu’elles préfèrent ne pas y retourner. Enfin, les victimes des régions sinistrées qui ont décidé de retourner ou de rester vivre dans cet environnement contaminé, avec les conséquences que cela impose sur leur quotidien et leur santé.

Les victimes du triple désastre de 2011 subissent aujourd’hui encore de nombreuses violences structurelles de différents acteurs et institutions, notamment à travers la manipulation des discours, la construction d’une « ignorance organisée » et d’un discours centré autour de la « résilience » des victimes.

Dix ans après la triple catastrophe de 2011, il convient donc de s’interroger sur les décisions du gouvernement et des institutions du nucléaire vis-à-vis de la reconstruction de la préfecture de Fukushima, et l’impact réel sur les habitants. Quels sont les effets de la stratégie de communication officielle « d’ignorance organisée » sur la population locale ? Comment s’organise-t-elle en retour face à la « menace invisible » de la radioactivité ? Comment ce discours officiel permet-il de créer une « résilience » et quels sont les effets sur ces habitants ? À quelles violences structurelles les victimes doivent-elles faire face dans le cadre de leur évacuation, puis de leur retour ?

L’accident nucléaire du Fukushima Daiichi

Avant toute chose, il convient de faire une distinction fondamentale, qui constitue une évidence au Japon, mais qui fait l’objet de lourds amalgames en Occident. En effet, partout, dans les médias occidentaux, peut-on trouver le terme « Fukushima » pour désigner tout ce qui se rapporte non seulement à l’accident nucléaire, mais également aux dégâts causés par le tsunami. De nombreux articles titrés « Fukushima » sont illustrés par des photos des avancées de la reconstruction des zones frappées par le tsunami… à plus de 200 km de la préfecture citée. Pourtant, l’accident nucléaire de Fukushima est une composante d’un événement d’une plus grande ampleur : 東日本大震災 (Higashi nihon daishinsai, litt. « la grande catastrophe sismique de l’Est du Japon ») [4].

Il s’agit d’une triple catastrophe, composée en premier lieu du plus fort séisme jamais mesuré au Japon avec une magnitude de 9,1 sur l’échelle de Richter, qui a frappé le pays le vendredi 11 mars 2011, à 14h46. Grâce à la qualité des infrastructures antisismiques japonaises, ce premier drame n’a causé que des dégâts mineurs. Mais ce séisme fut à l’origine d’un tsunami dévastateur, qui s’est abattu principalement sur les côtes des préfectures d’Iwate, de Miyagi et de Fukushima, dans la région du Tôhoku. Au 1er mars 2021, selon l’Agence de gestion des incendies et des catastrophes du ministère des Affaires intérieures et des Communications, le bilan officiel est de 19 747 morts, 2 556 disparus, et 6 242 blessés. Qui plus est, 561km² de terres ont été inondées, 120 000 bâtiments anéantis, et la perte économique causée par la catastrophe est estimée à 250 milliards de dollars [5].

La troisième catastrophe, qui fait l’objet de cet article, est nucléaire. Juste après le séisme, l’électricité s’est coupée automatiquement à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, entraînant l’arrêt automatique des réacteurs. Une heure plus tard, un tsunami dévastateur s’est abattu sur les côtes et est venu noyer les installations de la centrale, située en bord de mer. La digue de 6 mètres de hauteur pour la protéger est insuffisante. Les dégâts de l’inondation furent importants, et ont empêché la remise en marche des systèmes de refroidissement, y compris ceux de secours. Dans les jours qui ont suivi, la chaleur provoquée par l’interruption du refroidissement a entraîné la fusion partielle du cœur de la moitié des 6 réacteurs. Les installations ont été davantage endommagées par des explosions hydrogène, et du matériel radioactif a été relâché dans l’atmosphère et l’océan. Tokyo Electric Power Company (TEPCO), l’exploitant de la centrale, fut complètement impuissant. Cet accident a été classé au niveau 7 (qui est le niveau maximal de l’échelle internationale de classement des accidents nucléaires), au même titre que l’accident de Tchernobyl en 1986. Environ 110 000 personnes ont été évacuées par le gouvernement dans les zones proches de la centrale, sans compter les « auto-évacués », c’est-à-dire les individus qui, même sans ordre du gouvernement, ont décidé par eux-mêmes d’évacuer, dont le nombre est estimé à 50 000 personnes [6]. En plus de toutes les conséquences matérielles et sociales, le Japon est entré dans une véritable crise politique, avec la démission du Premier ministre Naoto Kan quelques mois plus tard [7], et la montée en force des mouvements anti-nucléaires. S’est alors engagé un colossal travail de reconstruction de la région.

Ainsi, lorsque l’on fait mention des événements du 11 mars 2011, il convient de ne pas ls réduire sous le terme « Fukushima », mais de la nommer comme les japonais le font, sous la dénomination « triple catastrophe du 11 mars 2011 », ou bien tout simplement « catastrophe du Tôhoku ». En effet, 90 % des morts et disparus de la catastrophes ont perdu la vie par noyade dans le tsunami, et étaient originaires des préfectures d’Iwate et de Miyagi [8]. La préfecture de Fukushima, de par sa topographie, a été davantage épargnée par le tsunami en comparaison des deux autres. L’accident nucléaire étant un autre événement à part entière, à l’origine de ses propres problématiques, enjeux, et conséquences, il est indispensable de ne pas faire cet amalgame.

Fig. 2 : Les impacts du séisme du 11 mars 2011 au large du Tôhoku (Source : PELLETIER Philippe, Atlas du japon, Après Fukushima, une société fragilisée, éditions Autrement, collection Atlas/Monde, 2018, p. 35)

Le développement de la filière nucléaire au Japon : un enjeu d’indépendance énergétique

Le sol japonais est pauvre en ressources énergétiques comme le pétrole et le gaz naturel. En 2014, le ratio d’autosuffisance énergétique du Japon était de 6 %, un chiffre faible comparé aux autres pays de l’OCDE (51,2 % pour la France en 2010) [9]. La géographie et les ressources du territoire, ainsi que l’histoire du Japon ont façonné ses objectifs en matière de mix énergétique, et tout particulièrement sa relation avec le nucléaire. Ainsi, dans les années 1950, une vaste campagne de communication vis-à-vis de l’atome a été lancée, afin de convaincre la population de ses bienfaits, après le traumatisme des bombardements de Fukushima et Nagasaki. Cette campagne a porté ses fruits, et la filière nucléaire s’est développée jusqu’à ce que le Japon devienne le 3e parc nucléaire au monde en 2010, après les États-Unis et la France.

Toutefois, la catastrophe a généré un vrai traumatisme et a mené à la désactivation progressive de toutes les centrales nucléaires. Le pays se retrouva donc à nouveau à la merci des importations d’hydrocarbure. Dans les années qui suivirent, un étonnant revirement de politique nucléaire a été décidé par le gouvernement notamment à cause de la situation économique dramatique du pays. En 2012, le gouvernement japonais a annoncé une « sortie du nucléaire » avant 2040, gelant les projets de construction de nouvelles centrales. Mais le retour du Parti Libéral Démocrate (PLD) et l’élection de Shinzo Abe fin 2012 a changé la donne. En effet, le nouveau Premier ministre considérait que le Japon « ne peut pas se passer du nucléaire » [10]. Dès le début de l’année 2013 le gouvernement de Shinzo Abe a lancé les opérations pour relancer tous les réacteurs jugés sûrs par l’autorité de régulation. Le dilemme est posé entre d’une part le risque d’accident, et de l’autre la dépendance énergétique qui entraîne 60 milliards de dollars de dépenses annuelles en énergies alternatives, sans compter le coût de construction des nouvelles centrales. Le développement des énergies renouvelables, malgré une vague de développement rapide après la catastrophe, semble encore trop coûteux. Pour un gouvernement néolibéral comme celui du PLD, la situation économique précaire du pays est un enjeu plus important que celui du réchauffement climatique.

La principale pression interne est un renforcement massif du sentiment anti-nucléaire au sein de l’opinion publique après la catastrophe de 2011. Le nucléaire a complètement perdu la confiance de la population, alors qu’elle était majoritairement en faveur du maintien voire de l’expansion de la filière avant la catastrophe. Selon un sondage organisé par la Japan Atomic Energy Relations Organization (JAERO), la part de la population qui pensait l’énergie nucléaire comme nécessaire était de 35,4 % en 2010, et est descendue à 23,5 % en 2017. Contrairement au gouvernement qui a lancé des politiques pour rouvrir petit à petit les centrales, le pourcentage d’opinion favorable au nucléaire a continué de s’effondrer, atteignant 17,9 % en 2017. En parallèle, la part de la population qui ne fait pas confiance au nucléaire a grimpé de 10,2 % en 2010 à 24,3 % en 2011, jusqu’à atteindre 30,2 % en 2017. En conséquence, le pourcentage de la population qui pense que l’énergie nucléaire doit être maintenue et/ou être développée a chuté à 10,1 % en 2014, jusqu’à même atteindre 6,9 % en 2017 [11].

Dans l’objectif de persuader sa population de la nécessité du nucléaire civil, le gouvernement Abe ainsi que ses successeurs Suga et Kishida [12] se sont lancés dans une gigantesque campagne de communication dans le pays, et tout particulièrement dans la préfecture sinistrée de Fukushima pour appeler au retour des victimes dans la région. Cette campagne s’emploie sur deux leviers, que sont « l’ignorance organisée », et la construction d’une discours basé sur la « résilience ».

« L’ignorance organisée » comme stratégie pour inciter au retour des populations dans les zones contaminées

La sociologue Rina Kojima défend l’idée que les autorités japonaises et internationales, ainsi que les organismes du nucléaire, mettent en place une « ignorance organisée » dans les zones touchées par la catastrophe [13]. Dans ce cadre, l’ignorance n’est pas simplement une absence de savoir, que la recherche permettrait de corriger. L’ignorance est « le produit d’une construction sociale, d’effets de sélection par lesquels les acteurs individuels ou collectifs utilisent certains savoirs disponibles et en laissent d’autres de côté » (Jouzel et Dedieu, 2015). Il existe plusieurs courants différents d’analyse de la production d’ignorance : pour certains travaux, notamment ceux de Robert Proctor (2012) sur les industriels du tabac, des groupes d’intérêts multiplient les recherches scientifiques sous couvert d’une volonté de précision et de rigueur, afin de maintenir le plus longtemps possible des controverses sur la nocivité de certains produits et retarder la mise à l’agenda de leur interdiction.

Un autre courant de recherche considère plutôt le caractère structurel de la production d’ignorance. En effet, les institutions chargées de l’évaluation du risque sont structurellement dépendantes de protocoles et d’instruments scientifiques orientant la mesure du danger vers un certain paradigme. Les standards de ces organisations ont pour objectif de rendre quantifiables, et par conséquent contrôlables, des dangers en instaurant par exemple des taux limites d’exposition à une certaine substance. Dans le cas de Fukushima, par exemple, le taux d’exposition à la radioactivité fixé comme acceptable pour la population locale est de 20mSv/an.

Il ne faut toutefois pas penser cette production d’ignorance comme totalement structurelle et inconsciente : les acteurs utilisant ces instruments ne sont pas dénués de volonté propre. Ils ont des marges d’autonomie qui leur permet de percevoir les limites des instruments qu’ils utilisent et à les corriger, mais ne le font pas afin de ne pas créer de « savoirs inconfortables » qui viendraient remettre en cause leurs pratiques et l’acceptation de l’exposition à une certaine substance [14]. Dans ce contexte, l’ignorance n’est pas simplement une absence de connaissance scientifique, mais le produit d’une construction institutionnelle qui peut avoir une dimension consciente ou structurelle. Elle peut avoir pour objectif de minimiser la visibilité publique d’un problème sanitaire, afin de répondre à un agenda politique, ou technique.

L’ignorance organisée sur les sites nucléaires japonais a commencé bien avant la catastrophe de 2011. Le haut niveau de maîtrise technologique du pays a progressivement mené à un « mythe de la sûreté nucléaire ». Motivés par la rentabilité de la production d’énergie nucléaire, le gouvernement et l’industrie du nucléaire ont promu l’image d’une technologie sans risque et totalement maîtrisée, que les événements du 11 mars ont complètement balayé. La promotion d’une énergie « sans risque » a fini par invisibiliser un risque bien réel, qui est à l’origine de l’impréparation des opérateurs que ce soit dans la prévention ou dans la gestion de la catastrophe. Par exemple, bien qu’il ait fallu 6 jours pour rétablir l’électricité dans la centrale, aucun texte officiel n’envisageait un arrêt du système d’alimentation électrique de secours de plus de 30 minutes [15].

Autre exemple, la taille de la digue de la centrale avait été clairement sous-estimée. Un document de 2008, rendu public en 2015, indiquait des mesures « indispensables » à prendre pour affronter un tsunami, l’hypothèse d’une vague de 15,7 mètres étant crédible considérant le passé de la région, et ses nombreux tsunami. Pourtant, TEPCO [16] n’a rien entrepris après la prise de connaissance de ce document [17]. De plus, le personnel était manifestement mal préparé à l’éventualité d’une telle catastrophe. Ainsi, pour les géographes Rémi Scoccimarro, ainsi que Philippe Pelletier et de nombreux autres experts, malgré le séisme et le tsunami, la cause de l’accident est humaine : l’entreprise n’avait pas corrigé certaines failles, ce qui a entraîné des conséquences dramatiques avec le tsunami [18]. L’accident nucléaire de Fukushima n’a donc pas une origine plus « naturelle » ou « inévitable » que celle de Tchernobyl de 1986, et rappelle qu’aucun site nucléaire dans le monde n’est épargné par le risque. Ces catastrophes ne sont pas pour autant le produit d’une erreur individuelle, mais ont plutôt un caractère organisationnel, relatif au fonctionnement de l’industrie du nucléaire en elle-même. Son objectif est de « normaliser » le risque ainsi que ces catastrophes [19], dans le but de s’exonérer de certaines responsabilités humaines [20].

Le mythe de la sûreté nucléaire a été sciemment diffusé par les responsables économiques et politiques du pays ainsi que les membres de l’industrie du nucléaire, et inconsciemment intégré par les populations locales [21]. Yukio Shirahige, employé de TEPCO depuis 35 ans, témoigne : « je n’ai jamais cessé d’expliquer à ma famille, à mes amis et à mes collègues que si on faisait attention, il n’y avait pas de risque d’accident à craindre. » Une pancarte à l’entrée de Futaba, aujourd’hui ville morte à cause des radiations, indique « l’énergie nucléaire nous assure un avenir radieux ».

En février 2012, Haruki Madarame, Président de la Commission de sûreté nucléaire nippone a dénoncé le laxisme et la culture de la complaisance dans les centrales japonaises : « La racine du problème réside dans le fait que lorsque d’autres pays amélioraient les normes de sécurité, le Japon a perdu du temps en s’excusant et en expliquant pourquoi nous ne devions pas en faire de même. » TEPCO est loin d’être exempte de critiques, un lanceur d’alerte ayant révélé en août 2002 que 29 inspections de sécurité avaient été falsifiées depuis 1977 pour cacher des fissures et des défauts de conception dans les réacteurs [22]. Par exemple, Setsuo Fujiwara, inspecteur de centrales pendant 35 ans, raconte comment, en 2009, après une inspection de la centrale de Tomari, son supérieur a effacé la partie du rapport mentionnant un dysfonctionnement grave. Fujiwara a essayé de faire remonter l’information en tant que lanceur d’alerte auprès de la Japan Nuclear Safety Organization (JNES), qui lui a reproché de « ne pas comprendre le travail d’équipe ». Il décida alors d’en informer le ministère de l’Industrie et l’Agence de Sûreté Nucléaire (ASN), sans effet : il est renvoyé le 31 mars 2010, un an avant l’accident nucléaire de Fukushima Daiichi [23].

Les politiques de production d’ignorance ont toutefois continué même après la catastrophe, dans l’objectif de la normaliser et d’inciter les populations locales au retour malgré le risque. Selon l’économiste Thierry Ribault, le désordre causé par l’accident est renforcé par un désordre de l’information. Lors d’une conférence le 21 mars 2011, pour rassurer les habitants, Shinichi Yamashita, médecin de l’Université de Nagasaki et conseiller pour le risque sanitaire lié aux radiations auprès de la Préfecture de Fukushima affirma que « en termes de mesures de la contamination atmosphérique, si celle-ci ne dépasse pas 100 µSv/h, il n’y a aucun danger pour la santé » [24]. Or, ce taux correspond à une exposition égale à 876mSv/an quand le taux maximal d’exposition des travailleurs du nucléaire ne doit pas dépasser 20mSv/an, échelonné pour atteindre 100mSv sur 5 ans. Yamashita n’en est pas à une déclaration polémique près, puisqu’il ajouta pendant cette conférence : « Les rayonnements ionisants ne produiront pas d’effets chez les personnes souriantes, mais en produiront chez les personnes angoissées ».

Ainsi, pour Ribault, l’optimisme du professeur Yamashita cherche à dissimuler de véritables dangers [25]. Le risque des radiations devient « doublement invisible », à cause d’une diffusion d’informations douteuses par les industriels du nucléaire, et leur présentation rendue optimiste par les autorités. Comme ils l’avaient fait avant 2011, ils ont cherché à ne pas construire de notion de risque, en minimisant l’ampleur de l’accident et en banalisant le risque des radiations auprès de la population dans le cadre de « l’ignorance organisée » [26]. La propagande de « 原子村 » (genshimura : le « village nucléaire », expression qui désigne l’industrie nucléaire japonaise), prends parfois la forme d’articles scientifiques falsifiés ou manipulés par des institutions. C’est le cas pour les études concernant les cancers de la thyroïdes, manipulations dénoncées par des épidémiologistes du monde entier, dont le médecin Hisako Sakiyama [27]. Ou encore, des articles scientifiques rédigés par les docteurs Makoto Miyazaki et Ryugo Hayano diffusant des données rassurantes quant au taux d’exposition des habitants de la ville de Date, qui ont été dénoncés puis retirés après qu’aient été dénoncées des pratiques et une méthodologie très douteuses [28].

Une population contrainte à l’autogestion face au risque radiologique

Après 2011, le gouvernement s’est donc lancé dans un vaste programme de communication du risque, afin de propager une « connaissance juste » sur la radioactivité, suggérant que l’anxiété et la « radiophobie », soit la peur de la contamination, était dues à un savoir erroné ou un manque de connaissances. Cette communication est notamment passée par le programme « Ethos », qui avait déjà été déployé en Biélorussie de 1996 à 2001 dans le cadre de l’accident de Tchernobyl. Il s’agit d’une stratégie de communication, déguisée en mission humanitaire et éthique pour enseigner la « culture de la radioprotection » aux habitants des zones contaminées. Au lieu de procurer assistance et soin médical, le programme vise à laisser la population s’autogérer face à la radioactivité. Ainsi, le programme Ethos a pour objectif de minimiser les conséquences sanitaires de la catastrophe, voire nier les effets néfastes de la radioactivité, notamment à faible dose. Suivant les directives gouvernementales, le programme s’est manifesté en une série de séminaires dénommés « Dialogues Fukushima ». Plus d’une vingtaine de séminaires furent organisées, avec la participation d’un grand nombre d’institutions du nucléaire, nationales ou internationales : la CIPR, la CEPN, l’IRSN, l’Agence de Sûreté Nucléaire (ASN), l’Agence de l’Énergie Nucléaire (AEN), l’Agence Japonaise de l’énergie atomique (AJEA)… De la même manière qu’en Biélorussie, ces séminaires avaient pour objectif d’enseigner l’autogestion avec la radioactivité, sans proposer de soins aux habitants. Il s’agissait davantage de responsabiliser les habitants, avec une culture de radioprotection conçue par le lobby [29].

Si une frange de la population a intégré ce discours et minimise aujourd’hui le risque, d’autres à l’inverse se méfient de cette communication et s’organisent pour effectuer leurs propres contrôles. Dans la ville d’Iwaki, une association de parents inquiets pour la santé de leurs enfants, dénommée « Tarachine » (« parent », en japonais), a été créée. L’association, principalement composée de mères de familles, a monté son propre laboratoire pour contrôler le taux de radioactivité des aliments. Les associations, dont Tarachine, prennent donc elles-mêmes en charge leur propre santé, face à un déni des pouvoirs publics qui encouragent la consommation de produits contaminés. Une pétition a été lancée pour éviter que leur ville serve du riz cultivé près de la centrale dans les cantines scolaires, et présenté comme « sûr ». Kaori Suzuki, directrice de l’association, s’exprime : « ce riz, franchement, nous nous demandons s’il n’est pas là pour servir la propagande du gouvernement. L’État voudrait donner l’image d’un pays où tout est redevenu normal. Mais est-ce à nous enfants de payer le prix de cette propagande ? » La pétition a récolté 6 000 signatures mais est restée sans effet, le riz étant servi à partir de décembre 2014 [30]. Le laboratoire de Tarachine s’est également lancé dans le diagnostic de cancers de la thyroïde. Face aux nombreuses preuves que le travail des scientifiques a parfois été entravé ou falsifié, Suzuki déclare : « je crois mes chiffres, pas ceux des autres . [31] » Les initiatives comme celles du laboratoire Tarachine, permettent de développer une expertise citoyenne sur les risques de la contamination, et de mieux se protéger. Cela leur permet, d’une certaine façon, de « résister » à la production de « l’ignorance organisée ».

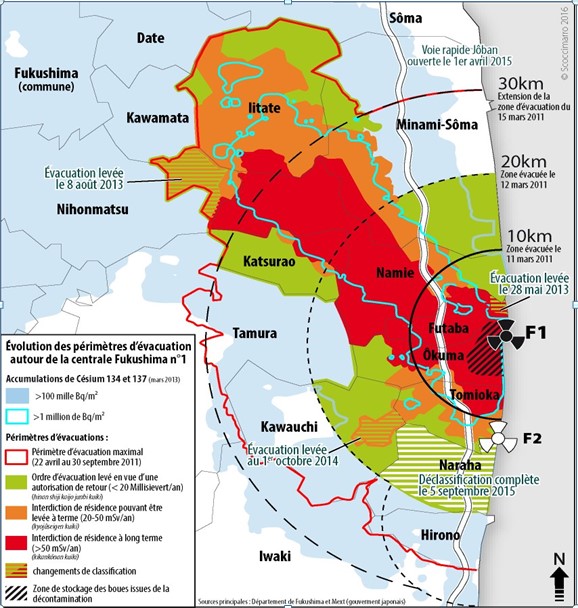

Fig. 3 : Évolution des périmètres d’évacuation autour de la centrale Fukushima Daiichi (Source : SCOCCIMARRO Rémi, « Dans les zones (dé)contaminées de Fukushima », https://sway.com/44ltRyMIi4890NG0)

La catastrophe de Fukushima et les politiques d’ignorance organisée, pour encourager les habitants au retour, font peser sur les habitants un grand nombre de violences structurelles et de discriminations. La levée des ordres d’évacuation a débuté le 30 septembre 2011, avec les communes au sud de la centrale de Hirono, Naraha, Kawauchi, Tamura et Minamisôma [32]. Mais les retours sont restés timides, la population réticente à un retour dans un milieu contaminé, où il ne restait pas grand-chose de leur vie d’avant. TEPCO décida de l’arrêt en mars 2018 de l’indemnisation pour toutes les « zones préparées pour la levée de l’ordre d’évacuation » et les « zones d’habitation limitées » [33]. Cette décision fut vivement critiquée, car en retirant les indemnisations de victimes pour lesquelles l’ordre d’évacuation était levé, elle les plongeait en même temps dans une précarité économique. Le Gouvernement ne s’en cache même pas, le ministre chargé de la Reconstruction, Masahiro Imamura, déclarant en 2017 : « Quitter son domicile est une solution de facilité, j’espère que les réfugiés vont faire preuve de responsabilité en rentrant chez eux et en y restant [34]. » Ainsi, certains habitants, malgré leur volonté de ne pas rentrer en zone contaminée, n’ont pas eu d’autre choix que de le faire car ils n’avaient plus les moyens de maintenir leur évacuation. De nombreuses personnes, alors qu’elles vivaient en dehors du périmètre d’évacuation, ont tout de même décidé de partir. Elles furent désignées par le terme 自主避難者 (jishu hinansha : « évacué volontaire »). Ces personnes ont été exclues du statut de réfugié, et donc des droits correspondants.

En août 2019, seulement 35 % des évacués étaient retournés vivre dans les 11 communes de l’ancienne zone d’évacuation [35]. Ainsi, la gigantesque entreprise de communication du risque auprès des populations évacuées n’a pas eu l’effet escompté. Mais cette « ignorance organisée », a eu d’autres conséquences très problématiques sur les sinistrés : précarité économique et sociale, discriminations, mise en danger de la santé, autogestion face au risque d’irradiation… Malgré le travail de citoyens et de collectifs indépendants, le discours et les politiques mis en place par le Gouvernement et les organisations internationales qui consistent à minimiser le risque de radiation reste sur la même lancée depuis 2011.

Des violences structurelles imposées par la construction d’un discours centré sur la « résilience »

Intimement liée à l’ignorance organisée, la notion de « résilience » est devenue très populaire au sein des institutions et des programmes de gestion des catastrophes. Celle du 11 mars 2011 n’y fait pas exception. Pourtant, de nombreux auteurs critiquent une notion qualifiée de « mot-valise », que beaucoup peinent à définir, mais que chacun mobilise à sa convenance pour justifier des choix politiques. Elle s’est imposée internationalement lors de l’adoption du Cadre d’action de Hyogo, adopté en 2005 par 68 États, premier engagement international pour la réduction des risques de catastrophes. Ce cadre d’action illustre le travail du Bureau des Nations Unies pour la Réduction des Risques de Catastrophes (UNDRR, précédemment UNISDR), organe de l’ONU qui a été fondé au début des années 2000. La notion de résilience a fait son retour lors de l’adoption du cadre d’action de Sendai en 2015, et elle a pris une importance si centrale pour l’UNDRR, qu’on la retrouve partout sur le site internet de l’organisation [36].

En 2009, l’UNDRR a proposé une définition de la résilience : « La capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société exposée aux risques de résister, d’absorber, d’accueillir et de corriger les effets d’un danger, en temps opportun et de manière efficace, notamment par la préservation et la restauration de ses structures essentielles et de ses fonctions de base. » Sur le document, un commentaire sous la définition explicite la notion : « La résilience désigne la capacité à “revenir” ou à “rebondir” après un choc. La résilience de la communauté en ce qui concerne les risques potentiels des événements est déterminée dans la mesure où la collectivité a les ressources nécessaires et est capable de s’organiser elle-même avant et pendant les périodes de besoin [37]. » Ainsi, la résilience permet de mobiliser à la fois les notions de réparation, de reconstruction, d’adaptation, mais aussi de préparation.

Les dispositifs de gestion des catastrophes, que ce soit dans le cadre de la prévention, de l’assistance ou de la reconstruction, ne peuvent pas être réduits à de purs objets techniques, de simples mesures gestionnaires ou sanitaires. Ces dispositifs sont animés par des idées et des valeurs fondamentalement politiques. Par exemple, la désignation des victimes pouvant bénéficier ou non d’indemnisation [38]. La notion de « résilience », utilisée dans l’immense majorité des plans de reconstruction à échelle nationale et internationale, est donc éminemment politique.

Selon l’économiste Béatrice Quenault, les cadres d’actions de Hyogo et Sendai invitent les sociétés à devenir résilientes pour « absorber les chocs » et « pouvoir rebondir en cas de futures crises majeures ». Quenault interroge cette nouvelle interprétation de la notion de résilience, qui encourage la décentralisation des pouvoirs, et donc des responsabilités, pour les faire peser sur les communautés locales, que l’on place comme acteurs principaux dans la gestion des catastrophes. La résilience serait donc ancrée dans un cadre conceptuel néolibéral, consistant à faire progresser l’acceptabilité sociale des risques de catastrophes, en diffusant une « culture du risque ». Cette culture du risque est propagée par les dispositifs d’information et d’éducation mis en place par les autorités, d’où l’expression « instrumentalisation néolibérale de la résilience » [39]. Les liens structurels entre néolibéralisme et résilience se retrouvent dans la place proéminente qu’elle donne à l’adaptation permanente, plutôt que dans la remise en question des causes de la souffrance. La sociologue Eva Illouz met en garde contre les dérives dangereuses de l’utilisation de la résilience, en déclarant que « le concept de résilience ne doit pas être utilisé pour faire accepter la violence de la société ultracompétitive ». Elle questionne s’il ne nous invite pas à « recycler notre misère dans une vision fonctionnaliste de l’histoire où chaque événement nous rendrait plus forts [40]. » Ainsi, la résilience finit déplacer sur les victimes la responsabilité de leur propre souffrance, à travers des injonctions à dépasser les épreuves et à en ressortir renforcés, « plus résilients [41] ».

Les programmes de « résilience communautaire » développent des activités de différents types : sensibilisation des enfants à l’école, séminaires, cartes participatives de risques, exercices d’évacuation, travail sur la mémoire des catastrophes… L’avantage principal de ces activités, pour ceux qui les mettent en place comme les organisations internationales ou les gouvernements, sont leur faible coût, qui l’est d’autant plus que les populations elles-mêmes sont chargées de les mettre en place. Les politiques de résilience mettent clairement en lumière un désengagement de l’État, en déléguant des prérogatives publiques à un échelon local, au prétexte d’impliquer les communautés dans les choix qui les concernent. Cette gestion des catastrophes « par le bas » met en valeur des technologies « low cost » qui, tout en vantant les capacités des populations locales, continue à confier la définition des types de risques et de la « bonne » reconstruction » aux organisations internationales et aux gouvernements [42].

Enfin, la résilience a de problématique qu’elle est vue comme une opportunité, un apprentissage, un moment dans le relèvement post-catastrophe, où l’on peut tirer bénéfice de la catastrophe avec des innovations et du progrès. La « résilience » serait un moyen de restaurer la capacité d’action, les victimes n’étant pas condamnées à être passives et pouvant développer leur capacité à faire face. Ce faisant, la résilience « essentialise » d’une certaine façon les « bonnes » victimes, qui se relèvent face à l’adversité en souriant, et les « mauvaises » victimes qui ont du mal à être proactives dans la reconstruction après le désastre qui a détruit leur vie. De plus, derrière ce discours basé sur « l’empowerment » et le « capacity building » des victimes, il serait nécessaire de créer les ressources qui permettent effectivement de se redresser, et de permettre aux acteurs d’y accéder [43].

La « résilience » appliquée à la gestion de la catastrophe nucléaire de Fukushima

La notion de « résilience » a été abondamment utilisée par les autorités publiques japonaises dans le cadre de la reconstruction suivant la triple catastrophe du 11 mars 2011, et notamment l’accident nucléaire de Fukushima. En juin 2012, le gouvernement japonais a fait paraître son Livre Blanc sur la science et la technologie intitulé « Vers une société robuste et résiliente ». À l’intérieur, les autorités développent leur idéologie pour la reconstruction de la région : « En promouvant le développement des Sciences et des Technologies afin de surmonter tout type de désastres […], nous devons renforcer le développement d’une société robuste et résiliente capable d’entretenir les rêves et les espoirs du peuple. […] La résilience d’une communauté est son aptitude à continuer à vivre, travailler, croître et se développer après un traumatisme ou un désastre. Une communauté résiliente est un groupe de gens organisé et structuré afin de s’adapter rapidement au changement, de dépasser le traumatisme tout en maintenant sa cohésion ».

Le Gouvernement poursuit dans cette lancée avec la nomination au poste de « Ministre responsable de la Construction et de la Résilience Nationale » Keiji Furaya en décembre 2012. Suite à cela, une panoplie de lois furent élaborées pour mettre en place les politiques de reconstruction, avec la résilience en ossature de tous ces textes : la « loi fondamentale pour la résilience nationale contribuant à la prévention et l’atténuation des désastres afin de développer la résilience dans les vies des citoyens » en octobre 2013, puis le « Plan fondamental et d’action de résilience nationale » en juin 2014. Les opérateurs chargés de mettre en place ces politiques sont non seulement les collectivités locales, mais aussi les victimes elles-mêmes, la loi disposant que « les citoyens doivent travailler de manière coopérative » avec ces politiques [44].

Selon Cécile Asanuma-Brice, l’injonction à la résilience des habitants n’est pas urbaine, c’est-à-dire fondée sur des infrastructures, ou des moyens déployés pour faire face aux conséquences de la catastrophe, mais est une résilience psychologique et physique. Cette position est profondément problématique, puisque les conséquences sur la santé d’un retour en milieu contaminé, même à faible dose, n’ont pas encore été clairement établies. Demander aux habitants une « résilience physique », corporelle, à la contamination radioactive pose sérieusement question [45].

Pour Thierry Ribault, dans le processus d’ignorance organisée, il importe peu que les analyses scientifiques soient produites par les institutions influencées par un lobby, ou par des laboratoires indépendants comme l’association Tarachine. En effet, la résilience fait la promesse d’une réparation individuelle et collective, qui ne peut être assurée que par l’autogestion et la prise en charge soi-même des dégâts causés par le désastre, et donc de la contamination. Le résultat est le même, que cette auto-gestion soit assurée par des comités citoyens indépendants, ou enseignée par les autorités. Dans les deux cas, la résilience impose une adaptation aux contraintes et leur intériorisation [46].

L’objectif de ces discours de résilience est clair : limiter les coûts et le soutien accordé à la reconstruction des zones contaminées. Selon Magali Reghezza-Zitt, Damienne Provitolo et Serge Lhomme sur la notion de résilience employée dans la prévention des catastrophes : « [E]n mettant l’accent sur l’autonomie des individus et les capacités d’auto-organisation, la résilience permet de contourner – partiellement – la réduction des moyens alloués à la prévention des catastrophes : elle déplace la responsabilité de la gestion vers les populations, constituant ici une réponse pragmatique au désengagement étatique [47] ». Selon Rina Kojima, c’est le cas à Fukushima, puisque l’État fait appel à la notion de résilience pour déposer la responsabilité de la gestion du risque des radiations dans la phase de reconstruction aux populations elles-mêmes en mettant en avant leur autonomie. Cela lui permet de réduire les coûts alloués à la prévention des catastrophes et à la reconstruction, en normalisant et en rendant « habitables » les régions contaminées avec la mise en place du seuil des 20 mSv/an [48].

Fig. 4 : Pile de sacs noirs remplis de déchets radioactifs à Namie, préfecture de Fukushima, février 2020 (© Alexandre VAUVEL)

Eva Illouz note elle aussi que la résilience empêche de remettre en question les institutions qui sont à l’origine des souffrances, ainsi que la solidarité entre victimes. En effet, celles qui sont considérées comme « manquant de résilience » car elles ont refusé de se soumettre à ces nouvelles conditions d’existence sont méprisées, on considère leur action comme une défaite. Ces injonctions peuvent mener à des situations dramatiques, comme des réfugiés discriminés et rejetés dans leur commune d’accueil. Le gouvernement, communiquant sur le risque pour inciter au retour, a convaincu les habitants de ces communes que l’accueil des évacués n’était plus nécessaire et que les personnes qui décidaient de ne pas rentrer profitaient de la situation pour toucher des indemnités. La campagne de communication a ensuite utilisé ces situations d’intégration difficile à son avantage, pour argumenter que l’évacuation était néfaste, et donc que la vraie solution était le retour dans leur région d’origine [49].

EN CONCLUSION, la résilience est une notion plébiscitée par les institutions de gestion des catastrophes au niveau national et international. Revendiquée comme une méthode thérapeutique permettant de se reconstruire après un choc et de mieux se préparer aux suivantes, elle provoque en réalité l’intériorisation des souffrances des individus. La résilience est un dogme du « vivre avec », de l’adaptation, basé sur le refoulement des émotions négatives afin que les victimes ne songent pas à remettre en question les contraintes qu’elles subissent. L’objectif d’une telle politique est ancré dans une idéologie néolibérale qui pousse à la responsabilisation et à l’auto-gestion des individus et des communautés pour justifier des mesures « low-cost », un désengagement de l’État et une déresponsabilisation des coupables des catastrophes. Celles-ci sont non seulement « normalisées », devenant naturelles et nécessaires, même lorsqu’elles sont d’origine humaine, mais elles deviennent même positives : les catastrophes ne sont plus la cause de souffrances, elles en sont le remède. À Fukushima et ailleurs, les victimes se retrouvent enfermées malgré elles dans ce paradigme de la résilience qui ralentit voire annule leur processus de reconstruction individuel.

Dans la démonstration d’Eva Illouz, une analogie me semble tout particulièrement pertinente : « Nous pouvons nous demander si la résilience ne véhicule pas une nouvelle vision « panglossienne » du monde. Pangloss, le personnage parodique du Candide de Voltaire, qui est le témoin d’atrocités mais qui persiste à affirmer que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, nous invite à recycler notre misère dans une vision fonctionnaliste de l’histoire où chaque événement nous rendrait plus fort ; Subrepticement, cette notion déplace la responsabilité de la violence vers les victimes elles-mêmes, qui sont appelées à surmonter les difficultés et à en tirer des leçons [50]. »

Alexandre VAUVEL, le 10 mars 2022

Mots-clés

Biens publics mondiauxéconomie et histoire

géoéconomie

gouvernance

Industrie

Questions de « sens »

sécurité et liberté

Société

Asie

Etats-Unis

Europe

Japon

Russie

Notes

[1] « Miyagi Officials to OK Restart of Quake-Damaged Nuclear Plant », The Asahi Shimbun, 10 novembre 2020, http://www.asahi.com/ajw/articles/13917522

[2] Dénomination trouvable notamment sur le site internet de l’Agence de Reconstruction du gouvernement japonais : https://www.reconstruction.go.jp/2020portal/

[3] « Great East Japan Earthquake », Reconstruction Agency, consulté le 7 juin 2021, https://www.reconstruction.go.jp/english/topics/GEJE/

[4] SCOCCIMARRO Rémi et LEVASSEUR Claire, Atlas du Japon : l’ère de la croissance fragile, « 11 mars 2011 : les catastrophes en chaîne », p. 64-65, Collection Atlas/Monde (Paris : Éditions Autrement, 2018).

[5] Ibid.

[6] PELLETIER Philippe et FOURNIER Carine, Atlas du Japon : après Fukushima, une société fragilisée, « La question nucléaire », p. 36-37, Collection Atlas/monde (Paris, Autrement, 2012).

[7] Devenu en quelques mois très impopulaire, il annonce le 26 août 2011 sa démission de la direction du parti et donc du poste de Premier ministre.

[8] SCOCCIMARRO Rémi et LEVASSEUR Claire, Atlas du Japon : l’ère de la croissance fragile, « 11 mars 2011 : les catastrophes en chaîne », p. 64-65, Collection Atlas/Monde (Paris : Éditions Autrement, 2018).

[9] « 2019 – Understanding the Current Energy Situation in Japan (Part 1) », Agency for Natural Resources and Energy, Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie du Japon, consulté le 10 juin 2021, https://www.enecho.meti.go.jp/en/category/special/article/energyissue2019_01.html

[10] « Shinzo Abe Says Japan “Cannot Do Without” Nuclear Power », Agence France-Presse, 10 mars 2016, https://www.ndtv.com/world-news/shinzo-abe-says-japan-cannot-do-without-nuclear-power-1285881

[11] SUZUKI Tatsujiro, « Nuclear Energy Policy after the Fukushima Nuclear Accident : An Analysis of “Polarized Debate” in Japan », in Energy Policy, éd. par Tolga Taner (IntechOpen, 2020), https://doi.org/10.5772/intechopen.83435

[12] « Au Japon, dix ans après la catastrophe de Fukushima, le Premier ministre estime que le nucléaire civil est incontournable », Franceinfo, 1 novembre 2021, https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/au-japon-dix-ans-apres-la-catastrophe-de-fukushima-le-premier-ministre-estime-que-le-nucleaire-civil-est-incontournable_4811261.html.

[13] KOJIMA Rina, Reconstruire dans l’après-Fukushima : responsabiliser et vulnérabiliser par le risque, Thèse de doctorat en sociologie, Université Paris-Est, École Doctorale Ville, Transports et Territoires, Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés, 2020, p. 28.

[14] DEDIEU François, JOUZEL Jean-Noël, « How to ignore what one already knows : Domesticating uncomfortable knowledges about pesticide poisoning among farmers », Revue francaise de sociologie 56, no 1, 3 avril 2015, p. 105‑33.

[15] DUVAT Virginie et MAGNAN Alexandre, Des catastrophes ... naturelles ?, éditions Le Pommier, 2014, p. 276-278.

[16] Tokyo Electric Power Company, abrégée TEPCO, est l’entreprise d’énergie exploitante de la centrale Fukushima Daiichi, et a été nationalisée à la suite de l’accident à cause des coûts exorbitants engendrés.

[17] VAULERIN Arnaud, La désolation : les humains jetables de Fukushima, éditions Bernard Grasset, 2016, p. 195-196.

[18] SCOCCIMARRO Rémi, Atlas du Japon, L’ère de la croissance fragile, op. cit., p. 64-65.

[19] ARNOLDT Valérie, « Les politiques de la normalité : L’apocalypse ordinaire, le rôle des organismes internationaux dans la gestion de la catastrophe de Fukushima », intervention lors du webinaire de l’EHESS « Fukushima 10 ans après : regards interdisciplinaires » organisé le 10 mars 2021.

[20] PELLETIER Philippe, « The Fukushima War », Herodote 146147, no 3 (15 novembre 2012) : 277‑307.

[21] DUVAT Virginie et MAGNAN Alexandre, op. cit., p. 276-278.

[22] VAULERIN Arnaud, op. cit., p. 194-198.

[23] MENAGE François-Xavier, Fukushima : le poison coule toujours, éditions Flammarion, 2016, p. 236.

[24] KOJIMA Rina, op. cit., p. 179.

[25] RIBAULT Thierry, « Fukushima : voici venu le temps de l’imposture scientifique », L’Obs, 11 septembre 2011, https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-planete/20110911.RUE4250/fukushima-voici-venu-le-temps-de-l-imposture-scientifique.html

[26] KOJIMA Rina, op. cit., p. 186.

[27] SAKIYAMA Hisako, « L’accident de la centrale nucléaire de Fukushima et la forte incidence du cancer de la thyroïde », intervention lors du webinaire de la CRIIRAD, « Fukushima 10 ans : quelles réalités ? » organisé le 6 mars 2021.

[28] KUROKAWA Shinichi, « Les articles de Miyazaki et Hayano : la propagande du « Village de l’Énergie Nucléaire » déguisée en articles scientifiques » intervention lors du webinaire de la CRIIRAD, « Fukushima 10 ans après : quelles réalités ? » organisé le 6 mars 2021.

[29] KOBAYASHI Kolin, « Ethos, aménageur de la zone contaminée : le lobby nucléaire français à Fukushima », intervention lors du webinaire de la CRIIRAD, « Fukushima 10 ans : quelles réalités ? » organisé le 6 mars 2021.

[30] MENAGE François-Xavier, op. cit., p. 264-265.

[31] Ibid., p. 277.

[32] ASANUMA-BRICE Cécile, Fukushima dix ans après : Sociologie d’un désastre, éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2021, p. 56.

[33] KOJIMA Rina, op. cit., p. 229.

[34] RIBAULT Thierry, op. cit., p. 217-218.

[35] ASANUMA-BRICE Cécile, op. cit., p. 187.

[36] « Home | UNDRR », consulté le 21 août 2021, https://www.undrr.org/

[37] UNDRR, « Terminologie pour la prévention des risques de catastrophes », 2009, consulté le 20 août 2021, https://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyFrench.pdf

[38] LANGUMIER Julien et REVET Sandrine (dir.), Le gouvernement des catastrophes, éditions Karthala, coll. Recherches internationales, 2013, p. 27.

[39] QUENAULT Béatrice, « De Hyogo à Sendai, la résilience comme impératif d’adaptation aux risques de catastrophe : nouvelle valeur universelle ou gouvernement par la catastrophe ? ». Développement durable et territoires, Réseau « Développement durable et territoires fragiles ». no Vol. 6, n°3. 2015.

[40] ILLOUZ Eva, CABANAS Edgar, “The Making of a “Happy Worker” : Positive Psychology in Neoliberal Organizations”, in Beyond the Cubicle : Insecurity Culture and the Flexible Self, Alison Pug, ed. p. 25-30, Oxford University Press, 2017.

[41] RIBAULT Thierry, op. cit., p. 43-44.

[42] REVET Sandrine, Les coulisses des catastrophes naturelles, op. cit., p. 196-202.

[43] REGHEZZA-ZITT Magali, « Résilience et relèvement post-catastrophe : horizons et impasses », intervention lors du webinaire de la MFJ « Fukushima : 10 ans après », organisé les 9 et 10 avril 2021.

[44] RIBAULT Thierry, op. cit., p. 56-57.

[45] ASANUMA-BRICE Cécile, op. cit., p. 174.

[46] RIBAULT Thierry, op. cit., p. 293.

[47] REGHEZZA-ZITT Magali, PROVITOLO Damienne et LHOMME Serge, « Définir la résilience : quand le concept résiste », Résiliences : sociétés et territoires face à l’incertitude, aux risques et aux catastrophes, London, ISTE, 2015, p. 29.

[48] KOJIMA Rina, op. cit., p. 203.

[49] RIBAULT Thierry, op. cit., p. 60.

[50] ILLOUZ Eva, op. cit.

HISTOIRE D’UNE RÉSILIENCE. Recension : Japon, l’envol vers la modernité, ouvrage de P.A. Donnet

LA RUSSIE A-T-ELLE LES MOYENS DE VAINCRE EN 2024 ? Michel FOUQUIN

JACQUES DELORS, L’EUROPEEN. Par Jean-Marc SIROËN

LE GEOINT MARITIME, NOUVEL ENJEU DE CONNAISSANCE ET DE PUISSANCE. Philippe BOULANGER

INTERDÉPENDANCE ASYMÉTRIQUE ET GEOECONOMICS. Risque géopolitique et politique des sanctions

VERS DES ÉCHANGES D’ÉNERGIE « ENTRE AMIS » ? Anna CRETI et Patrice GEOFFRON

LA FIN DE LA SECONDE MONDIALISATION LIBÉRALE ? Michel FOUQUIN

DE LA FRAGMENTATION À L’INSTALLATION D’UN « DÉSORDRE » MONDIAL (I)

DE LA FRAGMENTATION À L’INSTALLATION D’UN « DÉSORDRE » MONDIAL (II)

DÉMOCRATIE et MONDE GLOBALISÉ. À propos de la « Grande Expérience » de Yascha Mounk

ART ET DÉNONCIATION POLITIQUE : LE CAS DE LA RDA. Elisa GOUDIN-STEINMANN

ET SI LE RETOUR DE L’INFLATION ÉTAIT UN ÉVÈNEMENT GÉOPOLITIQUE ? Sylvie MATELLY

LES NEUTRES OPPORTUNISTES ONT EMERGÉ. Thomas Flichy de la Neuville

LE GROUPE DE BLOOMSBURY ET LA GUERRE. CONVICTIONS ET CONTRADICTIONS. Par Jean-Marc SIROËN

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, AVENIR DE L’INDUSTRIE ? Par Nadine LEVRATTO

UKRAINE. « IL FAUDRAIT PROCÉDER À UNE REFONTE DES TRAITÉS QUI RÉGULENT LA SÉCURITE EUROPÉENNE »

NE PAS SE SOUMETTRE À L’HISTOIRE. IMPRESSIONS DE « DÉJA VU »

NE PAS SE SOUMETTRE À L’HISTOIRE. IMPRESSIONS DE « DÉJA VU »

LA MONDIALISATION A ENGENDRÉ UNE CONFLICTUALITÉ PERMANENTE. Par Raphaël CHAUVANCY

LA MONDIALISATION A ENGENDRÉ UNE CONFLICTUALITÉ PERMANENTE. Par Raphaël CHAUVANCY

ÉTHIQUE NUMERIQUE ET POSTMODERNITÉ. Par Michel MAFFESOLI

UNE MONDIALISATION À FRONT RENVERSÉ

LES DESSOUS GÉOPOLITIQUES DU MANAGEMENT. Par Baptiste RAPPIN

LE COVID-19 S’ENGAGE DANS LA GUERRE MONDIALE DES VALEURS. Par J.P. Betbeze

LE MULTILATERALISME EN QUESTION. Par Philippe MOCELLIN

« LE VRAI COUPABLE, C’EST NOUS » !

VIVE L’INCOMMUNICATION. Par Dominique WOLTON

LES SENTIERS DE LA GUERRE ECONOMIQUE. Par NICOLAS MOINET

LE RETOUR DES NATIONS... ET DE L’EUROPE ?

LES FUTURS POSSIBLES DE LA COOPERATION FRANCO-ALLEMANDE. Claire DEMESMAY

GEOPOLITIQUE DE LA PROTECTION SOCIALE. Julien DAMON

L’ACTUALITE DE KARL POLANYI. Par Nadjib ABDELKADER

« LE MONDE D’AUJOURD’HUI ET LE MONDE D’APRES ». Extraits de JEAN FOURASTIE

VERS UNE CONCEPTION RENOUVELÉE DU BIEN COMMUN. Par F. FLAHAULT

« POUR TIRER LES LEÇONS DE LA CRISE, IL NOUS FAUT PRODUIRE MOINS ET MIEUX ». Par Th. SCHAUDER

AVEUGLEMENTS STRATEGIQUES et RESILIENCE

LE CAPITALISME et ses RYTHMES, QUATRE SIECLES EN PERSPECTIVE. Par Pierre Dockès

NATION et REPUBLIQUE, ALLERS-RETOURS. Par Gil DELANNOI

L’INDIVIDU MONDIALISE. Du local au global

LE DEFI DE L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE par N. Moinet

De la MONDIALISATION « heureuse » à la MONDIALISATION « chute des masques »

Lectures GEOPOLITIQUES et GEOECONOMIQUES

QUAND le SUD REINVENTE le MONDE. Par Bertrand BADIE

L’ETAT-NATION N’EST NI UN BIEN NI UN MAL EN SOI". Par Gil Delannoi

LA MONDIALISATION et LA SOUVERAINETE sont-elles CONTRADICTOIRES ?

SOLIDARITE STRATEGIQUE et POLITIQUES D’ETAT. Par C. Harbulot et D. Julienne

La gouvernance mondiale existe déjà… UN DIALOGUE CRITIQUE AVEC B. BADIE

LA LITTERATURE FAIT-ELLE DE LA GEOPOLITIQUE ?

PENSER LA GUERRE AVEC CLAUSEWITZ ?

L’expression GUERRE ECONOMIQUE est-elle satisfaisante ?

LA GEOPOLITIQUE et ses DERIVES

A propos d´un billet de Thomas Piketty

Conférence de Bertrand Badie : Les embarras de la puissance (9 février 2014)

GEOPOWEB, LIRE LE MONDE EN TROIS DIMENSIONS (Géopolitique, Géoéconomie, Philosophie politique). Mondialisation « à front renversé » : politiques d’endiguement, lois extraterritoriales, guerres hybrides, sécurité stratégique...

GEOPOWEB, LIRE LE MONDE EN TROIS DIMENSIONS (Géopolitique, Géoéconomie, Philosophie politique). Mondialisation « à front renversé » : politiques d’endiguement, lois extraterritoriales, guerres hybrides, sécurité stratégique...

LA BATAILLE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES NE FAIT QUE COMMENCER. Par Stéphane LAUER

LA BATAILLE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES NE FAIT QUE COMMENCER. Par Stéphane LAUER

1 Message